Рассказ Ивана Николаевича Журавлева, из хутора Сусат, о своей жизни

В мае месяце 2000 года в праздничные дни 55-летия Великой победы советского народа в отечественной войне 1941-45 гг. я был в гостях у Ивана Николаевича Журавлева, жителя х. Сусат. С ним меня связывает давняя дружба. Он живет в центре хутора Сусат. Жители нашего казачьего хутора только что отпраздновали большой для нас праздник – День победы в Великой отечественной войне.

У меня с ним завязалась непринуждённая беседа. Он мне поведал о своей родословной:

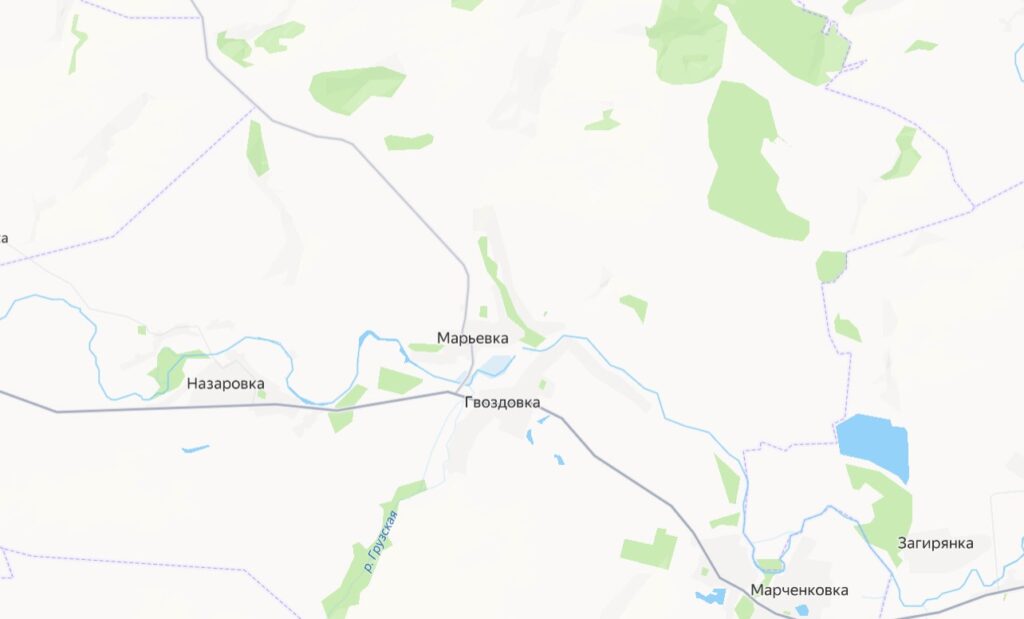

…мои предки являются выходцами из Воронежской губернии, т.е. из центральной России. Жили они в Марьевке.

Семья Журавлева Петра Григорьевича занималась хлеборобством. Земли своей Журавлевы не имели, на жизнь семьи приходилось круглый год работать по найму. Петр Григорьевич, дед Ивана Николаевича Журавлева, был на все руки мастер, он смог построить дом, сарай, сшить кожаные сапоги, отковать подкову для лошади или обтянуть шиной колесо для развода и другое.

Петр Григорьевич в летнее время работал в других губерниях России. Надо было свою семью содержать. Все безземельные крестьяне в Марьевке, да и вообще в Воронежской области были хорошими мастеровыми.

![[1815]](https://genealogie.ru/wp-content/uploads/2025/06/screenshot_1-1024x193.jpg)

Петр Григорьевич от многих мужиков-ходоков слышал, что очень хорошие заработки они имели на Дону. Там, мол, прекрасный климат, обширные степные просторы, огромная пойма Дона. Воды Дона в весенний паводок разливаются в ширь на десятки километров, а вдоль до самого Азовского моря/

В 1893 году – рассказывает Иван Николаевич, мой дед Петр Григорьевич в поисках работы приехал на Дон. Он вместе со своими двумя хуторянами, пешком с котомкой за плечами, в которой находились, в основном, плотницкие инструменты, топор, стамески, рубанки, молотки и др. отправились по Донским хуторам. Они строили казакам амбары, ремонтировали им хаты.

Моему деду Петру очень понравился Донской край. Казаки его как высоко мастерового, приняли очень благожелательно. Они настойчиво приглашали переселиться жить к ним на Дон.

Петр Григорьевич решил сменить свое место жительство: переехать со своей семьей с Воронежской губернии в край Донской. Поселиться он решил в хуторе Сусат. Это казачье поселение было расположено на возвышенном месте в двенадцать километрах от станицы Раздорской, столицы Донского казачества.

С северо-западной стороны х. Сусата до Дона до самой станицы Раздорской располагается пойма Дона. Она в весеннее время (апрель-июнь) заливается весенними разлившимися водами реки Дона и реки Сал на десятки километров в плоть до Азовского моря, стоит водная гладь. На этой территории есть и незатопленные места. Это так называемые бугры. На них растут сочные травы, кусты терновника, карагича. Казаки туда для выпаса, отправляли свой домашний скот. Это главным образом молодняк. И они всегда были уверены, что их скот никто воровать не будет. У казаков была высокая честность.

C cевера-востока, востока и юга хутора Сусат располагаются степные просторы. Они тянутся до Маныческих водоемов и далее до предгорий Северного Кавказа. Эти равнины являются житницей для людей. Здесь растут степные разнотравы.

Казаки распахивали степные участки, выращивали хлеба, сады, бахчевые. Конечно, малая часть степей была распахана. А большинство степных земель зарастали из века в век ковылями, бурьянами и другими степными растениями. Здесь веками существовало царство грызунов: сусликов, сусликов, полевых мышей, хомяков, кротов. Здесь водились птицы: степные дрозды, журавли, куропатки, перепела. За ними охотились хищники: волки, лисы, коршуны, соколы. Степной серый заяц был самым распространённым животным. Да и сейчас зайцев и лис еще немного осталось.

Вот так Петр Григорьевич Журавлев, придя к осени в свою деревню Марьевку, в 1893 году давал характеристику нашему хутору Сусат. Он уговорил свою жену Александру Ивановну переехать жить на Дон в хутор Сусат. На семейном совете решили весной 1898 года ехать на Дон. Продали свое небогатое подворье и в мае месяце тронулись в путь. Конечно, им было тяжело покидать свои обжитые места, да и расставаться со своими многочисленными родственниками на долгие года. Но жизнь в Воронежской губернии была для народа очень трудной. Рядовые крестьяне, как правило, своей пахотной земли не имели. Они шли в наем к землевладельцам, зарабатывали на прокорм своим семьям. И не каждому хуторянину удавалось найти себе на месте работу. Все это вынуждало крестьян села искать благоприятные места.

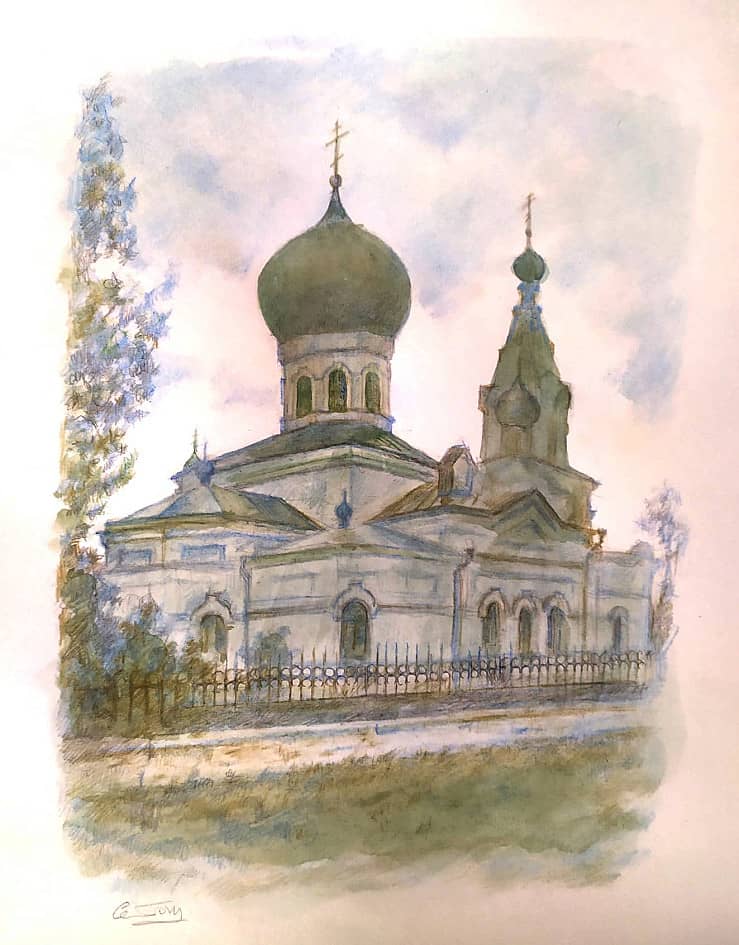

Семья Петра Григорьевича Журавлева в составе: жены Александры Ивановны, сына Николая, весной 1904 (1909?) года прибыла в хутор Сусат. В центре хутора они купили небольшую хатку-мазанку (крыша покрыта глиной), отремонтировали небольшой сарайчик в лугу, с разрешения хуторского атамана Василия Гордеевича Тихонова, заготовили камыш, чакон, необходимый для отопления своей хатенки в зимнее время. Перезимовали, будто бы сносно. По весне Петр Григорьевич нанялся работать на строительство хуторской церкви Вознесения. Церковь строили на средства всего населения хутора.

Три года подряд осенью бахчевые площади засеивались рожью, собранный урожай продавался Семикаракорским жителям, деньги сдавались на стройку церкви.

Семья моего деда ежегодно в Сусате росла. Петр Григорьевич к 1915 году имел девять детей: три сына (Николай, Анисим, Дмитрий) и три дочери.

Все они выросли в х. Сусат. Петр Григорьевич всю свою жизнь в поте лица трудился на благо своей семьи: он занимался хлеборобством. На хуторском кругу им выделили землю в районе курганов четырёх братьев, расположенных левее хуторов Сараи, Черногузовка: расстояние от Сусата составляет примерно пятнадцать-семнадцать километров.

В семье Петра Григорьевича дети подрастали и они, естественно являлись помощниками своим родителям: старшие присматривали за своими младшими братьями и сестричками. А у кого возраст был уже за десять лет, то эти дети были прямыми помощниками в поле. Они были и погонщиками, верхом на лошадях (их в хозяйстве было всего две лошади), гоняли катки на токах при обмолоте хлеба, при перевозке хлебных снопов. Дети вместе с отцом жили в шалашах прямо в поле, у своих хлебных навалов.

Ребята у Петра Григорьевича с детства прекрасно овладели верховой ездой на лошадях. Они принимали участие во многих многих хуторских конно-спортивных праздниках.

Так что дети у моего деда Петра, — продолжал рассказ Иван Николаевич – к службе в казачьих частях Войска Донского готовились с мальства. Перед призывом на военную службу все юноши, как правило, проходили военную подготовку на военных сборах, ранее в станице Раздорской, а потом (это когда Сусат отошел в Константиновский округ) в станице Константиновской, в верхних станицах Дона.

Иван Николаевич хорошо помнит, как ему рассказывала его бабушка родителей. Они ведь были крепостными. Его бабушка родилась в 1861 году. Это в этот год в России царских указом было отменено крепостное право. Бабушка из рассказов своих родителей помнит, как они жили в селе Марьевка у местного помещика. Крепостные тогда не имели никаких прав. Их жизнь зависела от воли помещика. Земля и деревни в те времена, со всеми крепостными крестьянами продавались. Сын Николай дружил со всеми хуторскими парнями, его уважали хуторские девчата. Он немного играл на гармони.

Отец мой с ранних лет работал по найму у местных казаков. Несколько лет он работал в хозяйстве Сусатского казака Литвинова. В семье этого хозяина были дочери, очень красивые. Одна их них очень понравилась моему отцу. Это была статная, добропорядочная и уважительная девушка по имени Марфуша. Потом они поженились. Так Воронежский паренек Журавлев, предки которого были крепостные, женился на вольной казачке из рода Литвиновых. Таким образом произошло слияние мужицкой крови с казачье.

Подошло время Николаю старшему сыну Журавлевых идти на военную службу. Его призвали в 1913 году. Он был зачислен кавалеристом в Войско Донское.

В 1914 году в России началась война. На Россию напала Германия. Николай Петрович воевал отважно, защищая Россию. Но войне был и его брат Иван Петрович. В одном из боев он погиб, сложил голову за родину, за царя батюшку.

С большой радостью встретила его семья: отец, мать, его Марфуша, дочь Лида. Казалось бы все страшное позади, однако в стране в Петербурге большевики совершили социалистическую революцию, власть была свергнута, Николай 2 отрекся от престола.

Но в России нашлись силы, которые противостояли большевикам, у них была царская армия, вооружение, союзники их государств Европы, Азии, Америки. В России началась гражданская четырёхлетняя война между революционными советскими войсками и войсками царских генералов (Деникин, Врангель, Колчак) шли кровопролитные бои.

Мой отец – рассказывает Иван Никитич, подседлал коня и вместе со своими хуторянами Алексеем Егоровым, Мироном Грамаковым, Михаилом Левизовым ночью выехали из х. Сусата в направлении х. Веселого и дальше в поместье помещика коннозаводчика Королькова. Там по достоверным слухам Сальский казак, урядник царской армии Семен Мих. Буденный собирал вокруг себя добровольцев в конный отряд для защиты социалистической революции.

Отряд С.М. Буденного насчитывал чуть больше сотни сабельников. Сусатских добровольцев Семен Михайлович принял радушно. С споре на своем кругу наши и другие вновь прибывшие приняли присягу на верность воевать за установление Советское власти в России.

Четыре года Николай Журавлев воевал в составе 1-й конной Армии, которая принимала участие в разгроме белогвардейских войск. Армия Будённого делала конные походы на большие расстояния. После разгрома войск Врангеля в Крыму и банд на Дону, Буденновская многотысячная армия выступила в большой переход на польский фронт.

Николай Журавлев воевал в отряде Дундича (Дундич — участник 1 Мировой и Гражданской войн в России, хорват по национальности), где командиром эскадрона был его хуторянин Граминов М.Т.. В последних боях Российской гражданской войны Журавлев был на Северном Кавказе дошел до берегов Черного моря. В гг. Новороссийск, Сочи, Геленджик сжимались остатки недобитых белогвардейских войск. Их здесь скопилось десятки тысяч солдат. Вражеское командование угрожало расправой над тему, кто не желает эмигрировать за границу. Устрашало рядовых солдат, что, мол, вас все равно расстреляют коменданты.

Армия Буденного в тех местах в 1922 году пленила тысячи солдат. Большинство из них были признаны невиновными и они добросовестно служили в войсках Красной Армии до конца гражданской войны.

Судьба сберегла жизнь Николаю Петровичу, он остался жить. Он вернулся домой, в Сусат, где его ждали родные и жена Марфуша со своей дочерью Лидой. Отец Петр Григорьевич. Николай Петрович сразу включился в работу хлебороба. Журавлевы имели свои земляные наделы.

Семья Николая Петровича увеличивалась. В 1925 году родился сын Петр, потом в 1927 году дочь Мария, в 1929 году родился сын Иван. Все дети в семье Николая Петровича с детства приручались к труду: помогали родителям в домашнем хозяйстве, присматривали за младшими своими братиками, сестричками. А когда подрастали дети за десять лет, они были прямыми помощниками родителям в поле, где семья Журавлевых добывала хлеб для своей жизни.

В 1934 Николай Петрович вступил в колхоз. Иван Николаевич родился в 1929 году. Он был ребёнком в семье Журавлева Николая Петровича. Ваня до школьного возраста, т.е. до семи лет помогал родителям в домашнем хозяйстве: смотрел домашних кур, гусей, свиней. В летнее время он регулярно подливал воду в поилки, давал корм домашним животным. А к вечеру шел на край хутора встречать свою корову. Родители Журавлевы весь световой день работали в колхозной дальней бригаде (за 8 км. от х. Сусат). К вечеру на воловьих возилках приезжали в хутор с работы.

Марфа Васильевна доила корову, ужинали семьей и ложились отдыхать. Утром рано надо вставать. Они уезжали в бригаду в пять часов утра, а мать, как домохозяйка в бригаде должна быть к восьми часам. А все домашнее хозяйство, как говорилось выше, оставалось на присмотр детей.

В 1936 году Иван пошел учиться в Сусатскую школу в 1-й класс. В этом году в Сусате на базе начальной школы была образована семилетняя. В этом году в школе были набраны два пятых класса с общей численностью в сорок восемь учеников.

Ивана определили в первый класс к замечательному учителю Василию Васильевичу Кирсанову. Это был отличный учитель, любил свое дело, своих учеников. Родители Журавлевы были довольны что их ребенок попал к такому учителю. Они, ведь, и до этого знали Василия Васильевича, дружили с ним, очень уважали его,

Идут годы, жизнь в Сусате налаживается, у людей улучшилось их нормальное питание. Правда, еще недоставало у людей одежды.

Из нашего хутора Сусата уже много ушло людей на войну защищать страну советов. Каждый день Семикаракорский райвоенокомат повесткой призывал на войну моих хуторян. Население нашего Сусатского сельского совета, да и все района жило тревожно, в ожидании в их жизни худшего.

В конце октября 1941 года г. Ростов-на-Дону пал, его оккупировали немецко-фашистские войска. Затем завязались за освобождения г. Ростова еще ожесточеннее бои чем были при его сдаче. В декабре этого 1941 года г. Ростов был освобожден. Немецкие войска отступили до г. Таганрога. Через наш хутор постоянно на подводах пешим ходом двигались на восток беженцы, люди, которые не хотели оставаться под оккупацией немецких фашистов.

После окончания пятого класса, как я говорил выше, я работаю рядовым колхозником в бригаде нашего Сусатского колхоза «Память Ильича». Ночью, да иногда и днем, через наш хутор пролетают на восток немецкие самолеты: кипа бомбардировщиков, разведчиков «Рама», истребители «Мессершмитт» и другие.

С наступлением весны 1942 года мои хуторяне сеяли хлеб. В моей бригаде работали без мужчин. На тракторах сидели женщины, прицепщиками у них были подросшие мальчишки, в поле работали женщины, да старики. В мае 1942 над Сусатом и его полями прошло не менее шести хороших дождей. Хлеба росли прекрасно, а значит ожидался неплохой урожай.

С наступлением весны 1942 года фашистские войска активизировались, начали вести наступательные действия: в мае месяце они вновь оккупировали г. Ростов и продолжали свое наступление на восток нашей страны, на Сталинград и в сторону Кавказа.

В начале июня этого года они захватили станцию Раздорскую, вышли к переправе через Дон. Здесь завязались бои между Советскими и фашистскими войсками. На левом берегу Дона оборону занимали Советские войска. Это была, главным образом, кавалерийская калмыцкая дивизия, дислоцировавшаяся в хуторе Сусат, Костылевка, Карповка, Кудиновка. Эти войска сдерживали наступление немцев. Однако силы были неравны. Через неделю боев, фашисты овладели переправой и их войска двинулись через Сусат на восток. В Сусат немецко-фашистские войска вошли 20 июля 1942 года. Наша семья все эти дни сидела в вырытых нами блиндажах. Я с братом сидел в погребе. В один из дней июня 1942 года мы слышали у нас в стрельбу, рев машин, лязг гусениц танков.

Затем к вечеру стрельба стихла. Мы постепенно начали вылезать из погребов, погребов, щелей. Во дворе у нас появились немцы, слышим их, для нас непонятный разговор. Двое из них ловят наших кур, другие требуют, что бы отдали им яйца, молоко, еще двое производят обыск в нашей хате. А у нас в это время жила моя сестра Лида. Ее муж военный, он был на фронте. Так вот немцы из ее чемодана вынули военную форму ее мужа. Стали приставать, где он сейчас находится. Думали, что он схоронился в нашем доме.

В хуторе Сусат скопилось много немецких войск и беспрерывно в сторону х. Веселого шли день и ночь танковые армады, бронетранспортеры, автомашины, мотоциклы, пехота.

Мой отец посоветовал нам ребятам (моему брату, Тимке Смолякову, Василию Каркачеву) идти в Сусатский луг, где в трех километрах от хутора Сусат на буграх возле реки располагался колхозный огород. Там бригадиром был В.И. Зенкин. И там, мол, будет потише, огород находится в стороне от бойкой дороги. Мы ходили на огород две недели, там ежедневно бригадир давал наряд работы. Но немцы приезжали и в наш огород. Заставляли рыть картофель, грузить на автомашины. Несколько дней мы запрягали волами возилку, собирали в лугу раненых советских солдат, привозили их в хутор Сусат, где их помещали в хаты наших жителей. Потом нас рябят-подростков сгоняли в полеводческую бригаду. Старики садились на лобогрейки, женщины вязали снопы, а мы их носили и укладывали на возилки, отвозили на ток для обмолота.

В моем хуторе немцы во время оккупации вводили свой «новый порядок». А это означало, что хуторянин обязан работать бесплатно. В своем домашнем хозяйстве не имел права забивать своего поросёнка, свою курицу и т.д. Мы все в то время жили под большим страхом. Ведь в хуторе нашем в одной из бригад полицаи пороли ребят за то, что они, мол, плохо делали вспашку, допускали огрехи.

7 января 1943 года (это был праздник Рождество) в наш хутор вступили войска Советской армии, к нам пришло освобождение. Правда, до этого через наш хутор большими и малыми группами на Ростов бежали солдаты Румынской армии. Мы уже знали, что в Сталинграде немецкая группировка окружена и что их громят наши Советские войска.

В нашем хуторе возродилась Советская власть. Начало возрождаться наше колхозное хозяйство. А оно было разрушено на 80 %. В феврале месяце 1943 года в Сусате возобновила работу семилетняя школа в здании бывшего детского садика. Я пошел учиться в 6 класс. В моем классе собралось всего девять учеников: Долженко Александр, Попов Александр, Устинова Вера (внучка Абрама Мешкова), Ступакова Валя, Старчилина Александра, Субботина Вера.

За полгода я освоил программу шестого класса. А затем в 1944 году я успешно сдал экзамены за курс семилетней школы. Мне выдали аттестат об окончании Сусатской семилетней школы. В 1944-1946 годы работаю рядовым колхозником в полеводческой бригаде колхоза «Память Ильича».

Два с половиной года моей трудовой деятельности на земле Сусатской мне дали много. Я хорошо узнал труд хлебороба, с какими трудностями дается хлеб. Ведь более 50% в моей полеводческой бригаде работы выполнялись вручную. Рабочий день длился от восхода до заката солнца. Причем, без выходным. Однако, какой бы не была трудоемкой работой хлебороба, она мне многое дала, ежедневное общение с колхозниками моей полеводческой бригады. У них я многому научился. Я им всю жизнь благодарен. Поэтому в 1947 году я поступил в Пухляковский техникум виноградарства и виноделия. Я хочу подчеркнуть, что этим я не порвал связей с земледелием.

Я учился с большим желанием, успешно осваивая учебные дисциплины. Учеба мне давалась легко, потому что я до учебы имел хорошую практику на полях своего родного колхоза «Память Ильича». Там у своих старших колхозников я набирался уму разуму.

1949 год. Я успешно окончил Пухляковский техникум, получил специальность: агроном-виноградарь. Меня направили на работу Семикаракорское райзо на должность агроном-плодоовощевод Семикаракорского района. Средств передвижения мне ничего не было предоставлено. Специалисты райзо их не имели, так как страна после военной разрухи была очень бедной.

Я пешком отправлялся по району обследовать, как идет работа в колхозах, подотчётных районному райзо. Начинал с колхоза Семикаракорского, потом иду в Ново-Золотовский, Чебачий и т.д. Где заканчивается мой рабочий день, там делаю ночевку, а утром иду в следующий колхоз. Обычно моя командировка длилась по месяцу. Но я был молод, полон энергии, старался не подводить своего начальника райзо Стребкова Анатолия Николаевича. А самое главное в моем сознание всегда присутствовал: оказать добрую помощь труженикам полей нашего района. Ведь они в тяжелых условиях трудились на своих полях.

Но работать мне в этой должности приходилось долго. Уже в апреле 1950 года меня призвали на действительную военную службу. Меня направили в Батайские распределительные военные казармы. А оттуда, погрузив в железные вагоны большую партию новобранцев, отправили на Дальний Восток к месту постоянной службы.

Меня, совместно с другими, определи в учебное танковое заведение младших командиров. Моя танковая дивизия стояла в селе Троицкое у озера Ханка.

Погода там нас встретила очень хмуро, шли частые дожди. Да и немудрено было ожидать, сказывалась близость Тихого океана. Мне еще в своей Сусатской школе рассказывали учителя что на Дальнем востоке ветры Муссоны с Тихого океана приносят много осадков. Дожди там идут неделями. Да не абы какими, многочасовыми ливнями.

Прошел шестимесячные курсы, получил звание сержанта Советской армии. Мы выпускники школы сменили в нашей танковой отслуживших свой срок ребят двадцать шестого и двадцать седьмого годов рождения. Ребят, отбывающих домой, торжественно, в нашем присутствие, проводили с нашей воинской части. Командование благодарно отозвалось о их службе, призвало нас продолжать хорошие традиции этой танковой дивизии.

Мне, как лучшему выпускнику школы сержантов, доверили учебный танк Т-34. На этом танке была установлена 85 мм пушка. На этих, прославленных в боях отечественной войны, танках мы проводили обучение молодых солдат, да и самому мне командиру этой грозной машины многому пришлось учиться.

В 1953 году на смену этих машин пришли модели новых танков. Они были более усовершенствованные, мощнее, манёвреннее. Эти же машины, мы передали братьям китайцам и корейцам. Они были им необходимы для защиты их молодых государств.

Моя служба проходит нормально, экипаж моего головного, учебного танка всегда отлично выполняет задания командования. За время службы меня наградили почётной грамотой ЦК ВЛКСМ и тремя значками «Отличник танкист». Все эти награды у меня хранятся и сейчас. Они мне всегда напоминают те далекие года, когда я служил в рядах Советской армии. Где честно, с большой добросовестностью я отдал свой военный долг своей родине.

Я попросил Ивана Николаевича вспомнить эпизоды из своей военной службы. Он мне, из числа их многих, рассказал два:

… проводились танковые занятия. Мой танк был передан моторизированной бригаде. Нам был дан маршрут: от Троицкого села до Уссурийска-Николаевска. Стояла зима (январь месяц) много было снега. Шли в наступление, перевалили одну сопку, взобрались на вторую (высота ее над уровнем моря 800 метров). Мой танк напоролся на озеро, чувствую, мы попали в трясину. К гусеницам привязали деревья и вышли из опасного места. Ведь я не мог думать, что на такой высоте может быть озеро, болотистая трясина. Я опять вспомнил свои хуторские уроки географии: что на Дальнем Востоке Муссоны приносят столько воды, от которой раскисают даже холмы, возвышенные места. Но у нас все обошлось, машина была спасена.

Второй случай:…в дивизии боевая тревога. Нам подумалось, что мы пойдем на подмогу в Корею, где в это время война. Воевали Северокорейцы со своими южными согражданами. Нам выдали полный комплект боевых снарядов. Но нам подали команду идти на полигон, который располагался в пятнадцати километрах от села Троицкое, т.е. от места дислокации нашей дивизии. Прибыли на полигон. Командир дивизии Белов дал команду производить по три выстрела с движущего танка по движущейся мишени. Мы тремя выстрелами поразили все цели (мишени).

После того, как все стрельбы были окончены, начался разбор качества. Мой танк, начальником дивизии был отмечен с положительной стороны. Мы стояли в строю, нас обогревало весеннее апрельское солнце. Я был доволен своим экипажем, он выполнил мое желание.

Всем отличившимся были объявлены благодарности, выданы почетные грамоты, награжденными ценными подарками. Мне, как наиболее отличившемуся, кроме благодарности, предоставили досрочный отпуск для поездки на родину в хутор Сусат Ростовской области. Там меня ждали мои родители, мой брат, мои сестренки. И хотя отпуск для меня был всего на десять дней, я всю дорогу от восточной до западной границы нашей страны мечтал за радостную встречу, а приехав домой, меня ожидала печальная весть: умерла моя дорогая мама, которая дала мне жизнь, скормила и воспитала, вывела меня в люди.

Мать умерла, в то время, когда я был в пути на родину. Из Сусата в мою войсковую часть на мое имя пришла печальная для меня весть. О смерти моей мамы я узнал, когда прибыл в хутор Сусат в свой дом. Мечтал я приехать домой и выпить за здоровье всех своих родных, а вышло, что пришлось выпить за упокой моей родной мамы. Пробыв в Сусате пятнадцать суток (военкомат добавил отпуск мне на пять дней), я с грустными чувствами отправился в дальний путь дослуживать свой воинский срок.

В ноябре этого же 1953 года я окончил срочную свою службу и вернулся к себе в Сусат на свою родину. Я с горстью вспоминаю своих сослуживцев-односельчан. В моем батальоне служил Кужелев Михаил Прохорович. Он также был командиром танка Т-34, в другом батальоне нашей дивизии механиком водителем служил Костылевский земляк Нестеров Николай Иванович. Я часто встречался со своими земляками сослуживцами. Мы вспоминаем те далекие послевоенные годы, когда нам пришлось, после кровопролитной ожесточенной войны, крепить защиту нашей родины. И в этом моя гордость на всю мою жизнь. Вот так закончил рассказ о своей военной службе Иван Николаевич.

Я поинтересовался структурой танковой дивизии. Он мне рассказал, что в его батальоне были две танковые роты, в каждой находилось по девять танков Т-34. Каждая рота состоит из трех взводов, в каждом из них по три танка. Кроме того у них был взвод обслуживания всех танков, автомашины батальона.

Иван Николаевич вспоминает, что их во все года его службы кормили очень хорошо. В меню питания присутствовали рыбные блюда. Надо сказать, повара готовили очень искусно. Солдаты его роты с большим аппетитом кушали эти приготовления. Далее Иван Николаевич рассказывал: …Как я говорил выше, в ноябре месяце я демобилизовался из рядов советской армии в запас. Вот так сложилась моя военная служба. До ухода в армию я мальчишкой в родном Сусате лицом к лицу встречался с врагами родины, фашистскими солдатами, оккупировавшими наш хутор, шар район. Я натерпелся издевательств и унижений от фашистских захватчиков. Я всю жизнь с гордостью отношусь к своей армии, которая освободила многие народы Европы и Азии от порабощения нацистами фашистской Германии.

После демобилизации Иван Николаевич обратился в районные организации с просьбой о предоставление ему работы. Его определили на работу в Семикаракорскую МТС, где директором в то время работал Петр Трофимович Панкратов и главный агроном Араканцев.

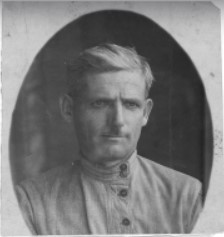

Максимович, 1896 — 01.1973

Ему предоставили должность агронома в Новозолотовском колхозе имени Буденного. Там в то время председателем колхоза работал уроженец Сусата Иван Дмитриевич Ерыженский. Там он работал с декабря 1953 года по ноябрь 1954 года.

В 1954 году Иван Николаевич женился на Никитиной Нине Михайловне. Она в это время училась в Шахтинском горном техникуме на факультете бухгалтерии. Сама она уроженка станицы Новозолотовской. В 1955 году она окончила Шахтинский техникум и ее направили работать в Псковскую область. Пришлось ехать со своей женой и Ивану Николаевичу. Приехали в город Псков, ее назначают бухгалтером при * МТС, а Ивана Николаевича агрономом в местном колхозе.

Работали до февраля 1956 года, а уже в марте приехали назад, домой в хутор Сусат. В этом же месяце в хуторах Калинин и Сараи организовали плодовоовощной совхоз. Там на должность агронома- плодоовощевода пригласили Журавлева Ивана Николаевича. А его жена была устроена на работу и лишь к осени этого года ее приняли на должность счетовода совхоза.

Мы там, вспоминает Иван Николаевич, жили в приличном домике, в домашнем хозяйстве у нас было: корова, поросенок, коры, утки. На своем приусадебном участке мы выращивали картофель, овощи. Хотя мы и устроились будто бы неплохо, но это был другой район, не наш. И, безусловно, нас тянуло в родные места.

Там недолго работали около трех лет. Иван Николаевич в 1958 уже работал гл. агрономом. В Сусате у него живет престарелый отец: И если срочно, нужна была помощь, семья Журавлева Ивана Николаевича стала подумывать: то ли забирать отца в себе в хутор Сараи, то ли возвращаться в хутор Сусат. Ведь там у него отцовское прекрасное подворье.

А тут подвернулся случай: год назад в Донском на базе местного колхоза «Память Ильича» был организован совхоз «Сусатский». В этот совхоз входили колхозы Костылевки, Ново-Романовки, Слободского, Балабинки, Кузнецовки. Руководство совхоза пригласило Ивана Николаевича Журавлева приехать на свое место в х. Сусат и предоставить его семье работу в совхозе.

В конце 1958 года в декабре месяце семья Ивана Николаевича возвратилась в х. Сусат, в свой родной родимый его дом. Павловский Ш.И. главный агроном совхоза директор Григорьев Петр назначают Ивана Николаевича бригадиром овощеводческой бригады во 2м отделение (хутор Костылевка). Январь 1960 года в совхозе проходит совхозная продовольственная конференция. На этой конференции, по предложению секретаря парткома совхоза Черевкова Ал-ра Ш. Ивана Николаевича избирают председателем рабочего комитета совхоза где он работает в течение многих лет. Совхоз «Донской» в эти годы хорошо наладили работу, доходы совхоза из года в год росли. Иван Николаевич умело наладил работу в бригаде совхоза, рабочие ему верили. В ноябре месяце 1962 Иван Николаевича избирают секретарем парткома. На этой ноте он отработал два года. Потом он работает управляющим в первом отделение совхоза. В 1966 году Ивана Николаевича избирают председателем рабочего совхоза, где он работает до 1973 года.

В семье Журавлевых все было ладно и хорошо, Иван Николаевич и его жена Нина постоянно были в работе, на виду у всех Сусатских жителей. Их дети росли под присмотром. Они постоянно стремились дать им хорошее воспитание. Дети им платили тем же: в школе они учились очень хорошо, всегда были дисциплинированы, родителям за них не было стыдно.

Вячеслав, старший сын Журавлевых в школе принимал активное участие в краеведческое работе, оформлял стенды в школьном музеи, был звеновым в трудовой ученической бригаде, которая работала на полях Сусатского совхоза.

Не отставал от Вячеслава и его младший брат Петр. Сусатская школа гордилась детьми семьи Журавлевых. Вячеслав и Петр в Сусате успешно окончили среднюю школу и получили аттестаты.

В 1972 году в семье Журавлева Ивана Николаевича случилось большое горе, трагедия: в автомобильной катастрофе погибла его жена Нина. Много лет оплакивают дети свою безвозвратную утрату, Нину. Ее похоронили на Сусатском хуторском кладбище. Могила ее всегда ухожена, на ней растут живые цветы. Иван Николаевич, его дети, внуки ежегодно отдают ей дань незабвенной памяти: они два-три раза в году приходят к ее могиле, вспоминают ее благородство, человечность. Она дала жизнь своим детям Вячеславу и Петру. Благодаря ей род Журавлевых продолжается в веках. Они помнят свою родную мать и никогда ее не забудут.

В 1973 году в семью Журавлева Ивана Николаевича пришла жить Анна Андреевна Куликова. Это была очень скромная, добропорядочная женщина. Она для детей Ивана Николаевича стала настоящей приемной матерью. Дети ее приняли доброжелательно. Она для них стала порядочной матерью. И вот с 1973 года Анна Андреевна в семье стала настоящей хозяйкой. Ее приемные дети окончили Сусатскую среднюю школу, затем они в учебных заведениях получили профессии. Она вместе с мужем Иваном Николаевичем поженили своих ребят, которые сейчас живут семьями. Анна Андреевна прожила в семье Журавлева Ивана Николаевича двадцать три года. В 1996 году в семье Журавлевых произошло опять горе: скоропостижно умирает Анна Андреевна. Ее также, как и Нину Михайловну похоронили на Сусатском кладбище. Ее могила всегда ухожена, на ней постоянно растут цветы. Вячеслав Иванович и Петр Иванович дети Журавлевых благодарны своей приемной матери которая им в жизни дала многое.

В 1973 году Ивану Николаевичу предложили возглавить торговое Сусатское объединение, где он работал директором до ноября 1975 года. Все магазины Сусатского торгового объединения со своими планами справились успешно. Здесь Иван Николаевич показал себя умелым руководителем. В конце ноября 1975 года по предложению Семикаракорского района партии, Ивана Николаевича на Сусатской совхозной профконференции избирают председателем Сусатского совхозного профкома, где он работает до ноября 1986 года. Здесь у него период работы был долгий – более пятнадцати лет. Под его руководством труженики Сусатского совхоза добиваются высоких показателей в производстве зерновых, овощных культур. В совхозе в те годы хорошо было развито садоводство, шелководство. Одновременно в совхозе широко развивалось скотоводство, птицеводство и свиноводство. В развитие хозяйстве совхоза Иван Николаевич внес весомый свой вклад.

Затем Журавлем Иван Николаевич с 1986 по 1992 год работает заместителем директора Сусатского совхоза по производству и реализации продукции, произведенной в совхозе.

Я спросил Ивана Николаевича, теперь, когда уже пройденный весь трудовой путь и оглядываясь назад, все ли мы сделали, осуществили свои мечты?

Я всю свою жизнь работал.

В 1989 году Иван Николаевич ушел на пенсию. Живет он теперь в своем доме. У него постоянно в доме его дети, невестки, внуки. Ведь они живут в двенадцати километрах от него. После ухода из жизни его жены Анны Андреевны он дал себе слово, что до конца своей жизни он не будет жениться. Всю свою оставшуюся жизнь он посвятил своим детям, своим внукам.

При выходе на пенсию Иван Николаевич за многолетний труд награжден медалью: «Ветеран труда». И это он заслужил.

Вовремя окончание войны 1941-1945 гг. Иван Николаевич малолетним мальчишкой работал в полеводческой бригаде №2 колхоза «Память Ильича». За этот труд его наградили медалью «За добросовестный труд в годы ВОВ 1941-1945 гг». В год 50-ия победы в ВОВ его наградили медалью «50 лет победы в годы ВОВ»

У Ивана Николаевича сейчас постоянно хранятся много почетных грамот которыми его награждали в течение всей его жизни.

Я всю свою жизнь работал с людьми, среди трудяг. Постоянно заботился о благосостоянии людей, которыми я руководил. И это главное в моей жизни, было сделано. Я благодарен людям, с которыми я работал, у которых учился, которые мне помогали. В моей жизни были подъёмы, радости, но были и плохие дни, годы. Благодаря помощи людей я все преодолел. Я благодарен своей любимой незабвенной жене Нине. Это была моя опора, моя помощь. Она дала двоих нам детей, Вячеслава и Петра. Теперь они семейные. У них есть дети, мои внуки. Это продолжение моего рода, моя радость и моя надежда. Спасибо ей за все, что она сделала для меня, для наших совместных детей.

Значит род моего деда Петра, моего отца Николая Петровича и моей матери Марфы продолжается. И продолжается он достаточно хорошо.

Спасибо и моей второй жене Анне, которая жила в моей семье более двадцати лет. Она многое сделала для меня, помогала становлению моих детей. Спасибо ей за все.

Я желаю своим детям, своим внукам прожить достойно, что бы не было обидно, за прожитые годы, чтобы люди относились к ним с уважением, с любовью. Вот мой краткий рассказ продолжателем рода Журавлевых уроженцев Сусатского казачьего хутора, который расположен в двенадцати километрах на восток от станицы Раздорской.[1809]

Автор

vlad-usefov@yandex.ru

Похожие записи

Занудин Стефан Ефимович

Стефан Ефимович Занудин, Семикаракорский район п. Зелёная Горка 1 январь.1912 г.р. — 1 январь.1993. Занудин Стефан Ефимович родился в 1912 году в...

Читать полностьюСОЦИАЛЬНАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА В СЕМИКАРАКОРСКОМ РАЙОНЕРОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 1943 г.(по материалам Семикаракорского муниципального архива)

Одной из актуальных проблем в отечественной историографии периода Великой Отечественной войны является выяснение размеров ущерба, нанесенного немецко-фашистскими захватчиками во время оккупации регионам...

Читать полностьюЛемешев Иван Тимофеевич

КЕРЧЬ9 декабря 1920 г., та же «тройка» решила судьбу 76 пленных, стражников, чи-новников, сестер милосердия и простых горожан. Все они были расстреляны...

Читать полностьюКаждый несет свой крест. Первый казак на библейской горе

Председатель Кавказской археографической комиссии Евгений Вейденбаум в вышедшей в Тифлисе в 1901 году книге «Кавказские этюды» писал: «Здесь был водружен крест, принесенный...

Читать полностьюКазак Костылевского хутора Семикаракорской станицы Сергей Васильевич Лошкобанов

Снимок казака Костылевского хутора Семикаракорской станицы Сергея Васильевича Лошкобанова, отца дочерей Ксении и Марии, мужа Василисы Антоновны Лошкобановой.Участник Первой Мировой войны, в...

Читать полностьюШамшев Карп Иванович (1764 – 1833гг)

Шамшев Карп Иванович родился в 1764 году в станице Кочетовской (ныне в Семикаракорском районе Ростовской области). Происходил из донских казаков. Старинный казачий...

Читать полностью