История хутора Сусат Семикаракорского района

Период царских времен в хуторе Сусат

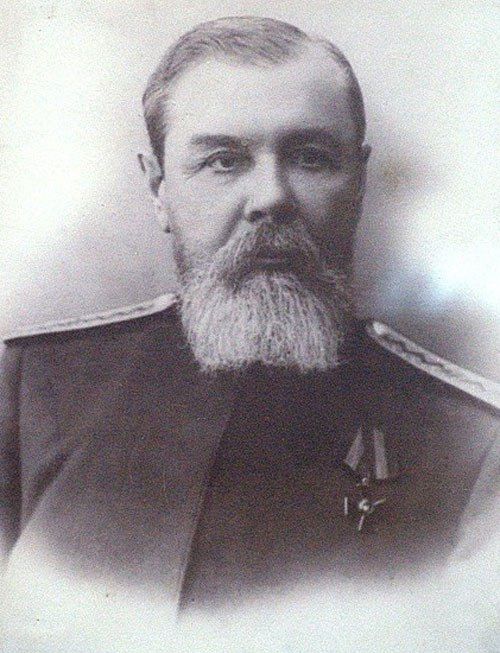

Попов Харитон Иванович (21 сентября 1834 — 27 октября 1925 гг..) — русский историк и благотворитель, первый директор и один из организаторов Новочеркасского музея истории донского казачества.[1702]

В своей книге пишет, хутор Сусатский значится на реке Сусат (в 42 верстах от окружной станицы).[1703] В Войсковом архиве, в журнале канцелярии в записи №2218 говорится о том, что 25 сентября 1779 года, у протопопа Раздорской-на-Дону станицы Федора Балабина был хутор. Вдобавок из клировых ведомостей за 1801 год видно, что в это время в приходе церкви Раздорской-на-Дону станицы, находилось селение майора Балабина при реке Сусат. Владельцем людей был сын вышеупомянутого протопа — Степан Федорович Балабин.[1703]

Снова в Войсковом архиве, в журнале канцелярии под записью №19 написано, что на 26 июня 1806 года у войскового старшины Попова числится 33 души крестьян, при хуторе Сусатском Раздорской станицы. Но при данном хуторе поселение им сделать было нельзя. Поэтому Попов просил дозволения занять под хутор и поселение тех самых крестьян, свободное место по реке Кундрючья (с правой стороны), при устьи балки Дуткиной. Так же перед заселением, нужно было исследовать это место, не будет ли кому притеснения (журнал войсковой канцелярии за 1806 год, Войсковой архив). Также по списку 1837 года значится хутор Засусатский с левой стороны реки Сусат и по левой стороне реки Дон. [1703]

Остановимся более подробно на жизни людей.

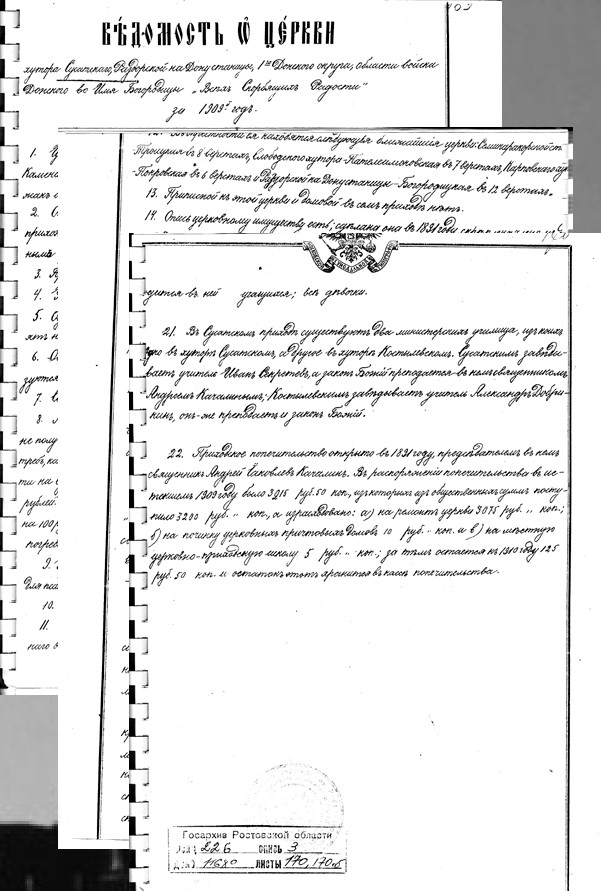

В клировой ведомости о Богородицкой Всех Скорбящих церкви хутора Сусатского Раздорской станицы за 1876 г. есть сведения о постройке церкви в 1863 г. и ее описание, о причте, о церковноприходской школе и приходе.

Cтатистика прихода Богородицкого молитвенного дома х. Сусат за 1863 год [1791]:

| Родилось мужчин | 6 |

| Родилось женщин | 4 |

| Всего родилось | 10 |

Статистика прихода х. Сусат за 1864 год [1793]:

| Родилось мужчин | 27 |

| Родилось женщин | 18 |

| Всего родилось | 45 |

| Умерло мужчин | 14 |

| Умерло женщин | 9 |

| Всего умерло | 23 |

| Заключено браков | 9 |

Сусатское сельское приходское училище появилось в 1867 году [1756]. Оно имело следующий кадровый состав в разные годы [1747, 1743, 1744, 1749, 1751]:

| Должность | 1885 год | 1900 год | 1911 год | 1912 год | 1914 год |

|---|---|---|---|---|---|

| Попечитель | Петр Андреевич Каменский | казак Иван Викторович Казьмин | Михаил Васильевич Леонтьев | Михаил Васильевич Леонтьев | |

| Законоучитель-священник | Андрей Качалин | Андр. Як. Качалин | Ал. Качалин | Андрей Качалин | |

| Учитель | Алексей Руднев | Алдр. Пав. Крупницкий | Константин Чеботарев | Константин Чеботарев | казак Ар. Чеботарев |

| Преподаватель гимнастики | урядник Иван Тихонов | урядник Иван Тихонов | урядник Иван Тихонов | ||

| Заведующий училищем | Иван Васильевич Секретев | Иван Васильевич Секретев | Иван Васильевич Секретев |

Статистика прихода Богородицкого молитвенного дома х. Сусат за 1869 год [1792]:

| Родилось мужчин | 28 |

| Родилось женщин | 33 |

| Всего родилось | 61 |

| Умерло мужчин | 15 |

| Умерло женщин | 20 |

| Всего умерло | 35 |

| Заключено браков | 8 |

А также возраст в котором умирали люди в 1869 году выглядит следующим образом [1792]:

| Возраст | Мужского пола | Женского пола |

|---|---|---|

| Моложе года | 1 | 5 |

| от 1 до 5 лет | 8 | |

| от 5 до 10 лет | 3 | |

| от 10 до 15 лет | ||

| от 15 до 20 | 1 | 1 |

| от 20 до 25 лет | 4 | |

| от 25 до 30 лет | 2 | |

| от 30 до 35 лет | ||

| от 35 до 40 лет | ||

| от 40 до 45 лет | 3 | |

| от 45 до 50 лет | 1 | |

| от 50 до 55 лет | 1 | 2 |

| от 55 до 60 лет | ||

| от 60 до 65 лет | 1 | 1 |

| от 65 до 70 лет | 1 |

Статистика прихода Сусатской церкви за 1870 год [1789]:

| Родилось мужчин | 30 |

| Родилось женщин | 40 |

| Всего родилось | 70 |

| Умерло мужчин | 22 |

| Умерло женщин | 17 |

| Всего умерло | 39 |

| Заключено браков | 6 |

А также возраст в котором умирали люди в 1870 году выглядит следующим образом [1789]:

| Возраст | Мужского пола | Женского пола |

|---|---|---|

| Моложе года | 1 | |

| от 1 до 5 лет | 13 | 6 |

| от 5 до 10 лет | 3 | 2 |

| от 10 до 15 лет | 2 | |

| от 15 до 20 | 1 | 2 |

| от 20 до 25 лет | ||

| от 25 до 30 лет | 1 | |

| от 30 до 35 лет | ||

| от 35 до 40 лет | 1 | |

| от 40 до 45 лет | 1 | |

| от 45 до 50 лет | 1 | 1 |

| от 50 до 55 лет | 1 | |

| от 55 до 60 лет | 1 | |

| от 60 до 65 лет | 1 | |

| от 65 до 70 лет | ||

| от 70 до 75 лет | ||

| от 75 до 80 лет | ||

| от 80 до 85 лет | 1 |

Урядник х. Сусат Андрей Фолимонов в 1870 году принес благочинническому совету жалобу на своего приходского священника Василия Васильева, будто тот вокруг своего фруктового и виноградного сада, находящегося рядом со скотскими базами (хлевами) Фолимонова, не имеет должного забора и собственноручно убивает приходящих в его сад свиней и телят как Фолимонова, так и других граждан. Вследствие чего, одним из членов благочиннического совета произведено расследование, из которого видно, что [1720]:

- у священника Васильева вокруг сада имеется крепкий в 3 и 4 доски забор и только с северной стороны в 30 сажень (64 метра) нет ничего, а заменяют его скотные базы Фолимонова, огороженные ветхими плетнями;

- ни телят, ни свиней урядника Фолимонова, как и других хозяев, как показали свидетельские показания, священник не убивал, а только выгонял из своего сада, в который животные заходили через базы Фолимонова;

- жители хутора Сусатского рассказали, что урядник Фолимонов характера был неуживчивого и самоуправного: из-за собственного произвола он истребил сады многих вольноотпущенных крестьян.

По этому благочиннический совет решил следующее: священнику Васильеву объявить, чтобы он надлежащим образом огородил свой сад от скотных баз урядника Фолимонова, а также просить Раздорское станичное правление, чтобы оно [1720]:

- побудило урядника Фолимонова огородить должным образом свои скотные базы, а не пользоваться забором священника;

- сделало выговор Фолимонову за бездоказательную клевету, на своего приходского священника.

- Это постановление совета было объявлено священнику Васильеву, а касательно урядника Фолимонова сделано обращение в Раздорское станичное правление.[1720]

Это постановление совета было объявлено священнику Васильеву, а касательно урядника Фолимонова сделано обращение в Раздорское станичное правление.[1720]

Статистика прихода Сусатской церкви за 1871 год [1790]:

| Родилось мужчин | 28 |

| Родилось женщин | 25 |

| Всего родилось | 53 |

| Умерло мужчин | 12 |

| Умерло женщин | 12 |

| Всего умерло | 24 |

| Заключено браков | 3 |

А также возраст в котором умирали люди в 1871 году выглядит следующим образом [1790]:

| Возраст | Мужского пола | Женского пола |

|---|---|---|

| Моложе года | 2 | 4 |

| от 1 до 5 лет | 4 | 4 |

| от 5 до 10 лет | ||

| от 10 до 15 лет | ||

| от 15 до 20 | ||

| от 20 до 25 лет | ||

| от 25 до 30 лет | 1 | |

| от 30 до 35 лет | 1 | |

| от 35 до 40 лет | ||

| от 40 до 45 лет | 1 | 1 |

| от 45 до 50 лет | 1 | |

| от 50 до 55 лет | 1 | |

| от 55 до 60 лет | ||

| от 60 до 65 лет | 1 | |

| от 65 до 70 лет | 1 | |

| от 70 до 75 лет | ||

| от 75 до 80 лет | 1 | |

| от 80 до 85 лет | 1 |

В хозяйстве х. Сусат в 1873 году находилось 52 плуга, 575 лошадей, 190 пар волов, 967 прочего рогатого скота, 3103 овец [1753]. 15 Марта 1878 года Гавриил Бударин утвержден церковным старостой Богородицкой цервки х. Сусат на 3 года с 1878-1880 гг. [1721].

Статистика прихода Сусатской церкви за 1880 год [1787]:

| Родилось мужчин | 60 |

| Родилось женщин | 80 |

| Всего родилось | 140 |

| Умерло мужчин | 27 |

| Умерло женщин | 39 |

| Всего умерло | 66 |

| Заключено браков | 9 |

А также возраст в котором умирали люди в 1880 году выглядит следующим образом [1787]:

| Возраст | Мужского пола | Женского пола |

|---|---|---|

| Моложе года | 16 | 20 |

| от 1 до 5 лет | 2 | 4 |

| от 5 до 10 лет | 2 | |

| от 10 до 15 лет | ||

| от 15 до 20 | 1 | |

| от 20 до 25 лет | ||

| от 25 до 30 лет | 1 | |

| от 30 до 35 лет | 1 | |

| от 35 до 40 лет | 1 | 1 |

| от 40 до 45 лет | 2 | |

| от 45 до 50 лет | 1 | 1 |

| от 50 до 55 лет | ||

| от 55 до 60 лет | 3 | 2 |

| от 60 до 65 лет | 2 | 1 |

| от 65 до 70 лет | 3 | |

| от 70 до 75 лет | 1 | 1 |

Псаломщик х. Сусат Ананий Попов умер 27 августа 1886 года. Вместо него 29 сентября 1886 года прислан Григорий Сиверский, бывший учитель Селивановского народного училища [1722]. С 1887 по 1889 годы священником церкви х. Сусат являлся Захаревский Павел Александрович, который после 1889 года стал законоучителем в министерской школе [1794]. 28 января 1889 года на дьяконское место в х. Сусат определен дьякон Петр Иванов, ранее состоявший псаломщиком при церкви слободы Анновки-Ребриковой [1723].

В 1891 году в х. Сусат была построена новая церковь во имя Пресвятой Богородицы всех скорбящих радости взамен прежней ветхой существовавшей с 1863 года. Она была деревянная, однопрестольная. При церкви числились: 1 священник, 1 дьякон,1 псаломщик. Также имелось: 2 причтовых дома, доходы доходили до 1462 руб., капитала на 1000 руб.. К приходу принадлежали х. Костылевский и Попово-Панский. На 1896 год количество прихожан следующее: 986 мужчин и 1083 женщины [1756]. Позже Павел Попов (ранее псаломщик церкви х. Апонасова, Каменского благочиния) 13 февраля 1891 года назначен вместо псаломщика Петра Грекова.[1724]

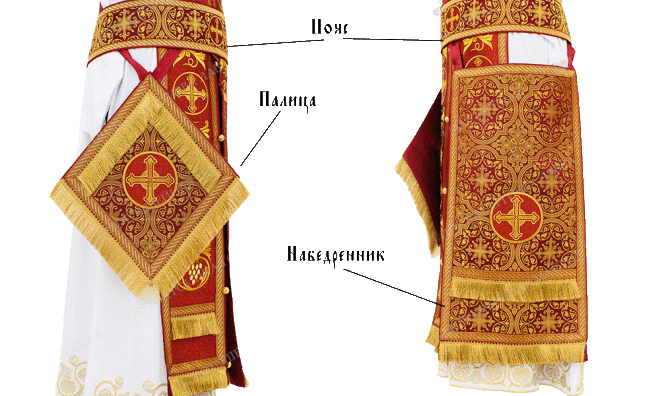

За участие в составление ложного доноса и на дьякона Александро-Невской церкви х. Апанасова Иоанна Максимова, 20-31 мая І891 года псаломщик Богородицкой церкви х. Сусат Павел Попов приговорен к клирному послушанию в кафедральном Соборе на месячную епитимью, с занесением факта проступка в послужной список, в графу судимости [1725]. По распоряжению епархиального начальства дьякон церкви х. Сусат Петр Иванов 21 апреля 1892 года отправлен в х. Летонский Глазуновского благочиния [1726]. Новым дьяконом в х. Сусат 20 мая 1892 года стал Павел Родионов (бывший дьякон слободы Екатериновки, Ново-Николаевского благочиния) [1727]. С 1 октября 1892 года в х. Сусат начала действовать школа грамоты [1756]. Ко дню 15 мая 1894 года Высокопреосвященством, Архиепископом Донским и Новочеркасским, награжден набедренником священник Богородицкой церкви Андрей Качалин.[1728]

В честь чудесного спасения Александра 3 с семьей вовремя крушения поезда 17 октября 1888 года, в 1894 году сотник Павел Поцелуев пожертвовал в церковь х. Сусат, икону Спасителя, с ликами святого благоверного князя Александра Невского и Святых, имена коих носили члены Августейшего семейства, стоимостью 350 рублей [1729].

В 1890 году жители хутора Сусат на полном приходском сходе решили, что Богородицкая церковь «весьма стеснительна, и если не будет препятствий со стороны Епархиального начальства, то надо разобрать имеющуюся … старую деревянную церковь, так как она вмещает в себя не более 200 человек, а на том месте…построить новую деревянную на 800 человек по точному плану построенной церкви в х. Фоминском Золотовской станицы». 13 апреля 1890 года областное Правление уведомило Донскую Духовную Консисторию о разрешении построить в хуторе Сусатском церковь взамен существующей.

В ноябре 1895 года в приход Совета Донского Аксайско-Богородичного Братства от священника х. Сусат Андрея Качалина за книги поступил 21 рубль [1730]. Псаломщик х. Сусат Павел Попов 10 марта 1899 года перемещен в Преображенскую церковь Старочеркасской станицы. На 11 марта 1899 года при одноклирной церкви х. Сусат, имеется подцерковный дом. Жалованья и земли нет. Денежного дохода в 1898 году причтом получено 1235 руб. 83 коп.. Кроме того причт получает проценты с капитала в 1200 руб.. Еще имелись две школы — церковно-приходская и министерская. Душ в приходе мужского пола 1115, женского пола 1144.[1731]

В состав церковно-приходского попечительства Богородицкой церкви с 1902 года на 3 года избраны: урядники — Александр Карпов, Платон Лошкабанов и казаки — Михаил Левихов, Никанор Алексашин, Григорий Овчинников, Михаил Ковалев [1732]. Приход х. Сусат в 1903 году пожертвовал 1 р. 50 к. в пользу слепых области войска Донского [1734]. На нужды войны на Дальнем Востоке в феврале-марте 1904 года от жителей Ново-Сусатского хутора поступило 9 р. 5 к. [1733]. В 1904 году священник Георгиевской церкви Новочеркасска обнаружил хлыстов в пределах своего прихода. Найденные им сектанты перебрались на жительство в город из близлежащих поселений, главным образом, из станицы Мелеховской и хутора Сусат [1735]. Комиссия библиотеки х. Сусат на 1904 год состояла из 10 членов. Она устраивала, чтения и содержала библиотеку. В ней имелось 200 томов. Книгами пользовались 100 учащихся и 175 посторонних, а всего 275 чел. Книг выдано 790 [1741]. 15 июня 1906 года уволен по прошению дьякон Скорбященской церкви Павел Родионов.[1736]

К Скорбященской церкви 25 июня 1906 года перемещен дьяк Николаевской церкви станицы Ново-Николаевской Николай Федоровский [1737].

Спустя годы 2-я деревянная Церковь во имя образа Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радостей» обветшала. И тогда было решено построить в хуторе храм из кирпича, на долгие века. Каменное здание храма начали возводить в 1906 году, а полностью строительство было окончено в 1914 г. [1802] . Новый каменный храм во имя Вознесения Господня был трехпрестольным: центральный престол был освящен в честь Вознесения Господня, а два боковых – в честь Казанской иконы Божией Матери и Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.

Священническое место церкви х. Сусат 15 января 1914 года закреплено за псаломщиком Николаевской церкви ст. Мелиховской Александром Голофаевым [1738]. Законоучителем местного приходского училища 7 марта 1914 года утвержден священник х. Сусат Александр Голофаев [1739]. В 1913 году прихожане церкви Скорбящей Божьей Матери х. Сусат пожертвовали в пользу слепых Области войска Донского 2 р. 15 к..[1740]

С 23-26 апреля и 24-27 октября 1911 года в х. Сусат проводились ярмарки, где торговали скотом и разными товарами [1744]. В хозяйстве х. Сусат на 1915 год имелось 6380 десятин земельного довольствия. А в Новосусате 1113 десятин земельного довольствия [1755]. Очередная ярмарка в х. Сусат проводилась с 23-26 апреля и 24-27 октября 1916 года, где торговали скотом и разными товарами.[1746]

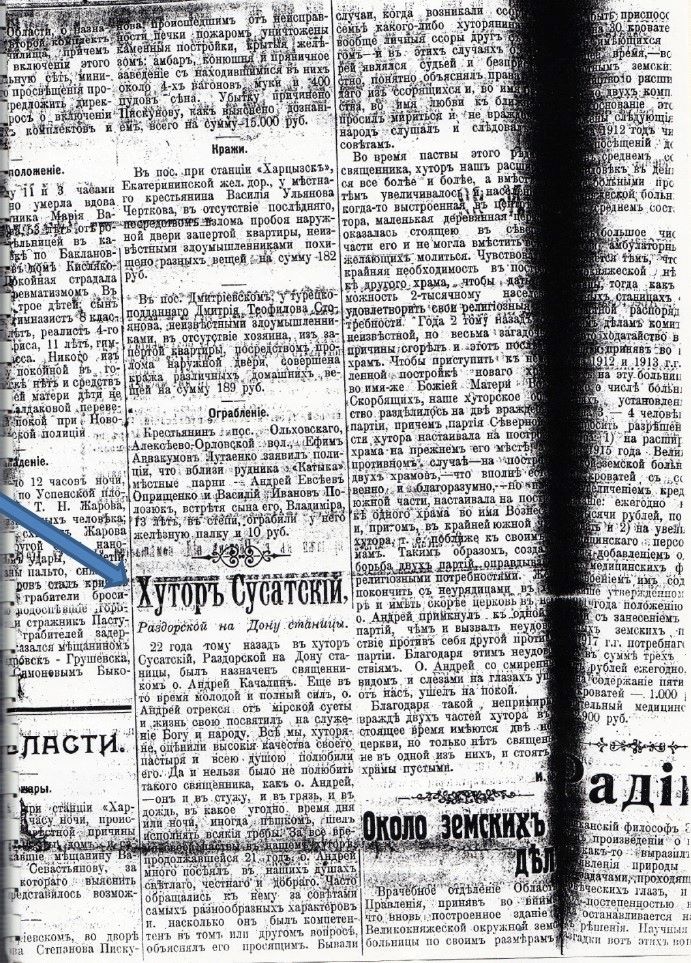

В газете «Донские ведомости» от 28 января 1914 года была опубликована статья «Хутор Сусатский» о священнике Андрее Качалине, в которой, в частности, шла речь «о непримиримой борьбе двух частей хутора», вследствие которой жители имели два новых храма: один, деревянный, на месте сгоревшего, посвящался Казанской Божьей Матери, другой, каменный, в центре – во имя Вознесения Господня.

Духовенство хутора Сусат Всескорбященская церковь (1863-1918 гг.) [1803].

| Должность | Фамилия, имя, отчество | Время пребывания на службе |

|---|---|---|

| Священники | ||

| Васильев Степан Васильевич (р. 1820 г. — ?) | 22.10.1863 – 27.03.1883 | |

| Курбатов Николай | 24.06.1883 – 1885 | |

| Максимов Георгий Петрович (р. 1863 г. — ?) | 15.08.1885 – 1891 | |

| Голофаев Александр | С 15.01.1914 | |

| Дьяконы | ||

| Васильев Алексей Васильевич | 13.10.1885 – 05.11.1886 | |

| Захаревский Павел Александрович | 04.10.1887 – 28.01.1889 | |

| Иванов Петр | 28.10.1889 – 21.04.1892 | |

| Родионов Павел Трофимович | 27.05.1892 – 01.06.1906 | |

| Федоровский Николай Иванович | 25.06.1906 – 18.09.1910 | |

| Ляпин Федор Михайлович | 20.01.1911 -1917 | |

| Псаломщики | ||

| Попов Ананий Протасович | 10.04.1864 – 27.08.1886 | |

| Руднев Алексей | 05.02.1886 – 1888 | |

| Сиверский Григорий Иванович | 23.09.1886 – 1891 | |

| Греков Петр Александрович | 09.06.1888 – 1890 | |

| Попов Павел Петрович | 13.02.1891 – 1899 | |

| Александров Василий Алексеевич | 14.07.1899 – 1906 | |

| Болдырев Гавриил Иосифович (р. 1878 г. — ?) | 30.09.1906 – 1914 | |

| Ковшаров Иван | 23.10.1914 – 29.06.1916 | |

| Попов Алексей | С 08.08.1916 | |

| Церковные старосты | ||

| Субботин Никифор Андреевич (урядник) (р. 1824 г. — ?) | 1868 – 1875 | |

| Данилов Семен Александрович (сотник) | 03.05.1875 – 1878 | |

| Бударин Гавриил Васильевич (урядник) | 01.05.1878 – 1887 | |

| Коркачев Яков Тимофеевич (казак) | 08.07.1887 – 1889 | |

| Ляхницкий Тимофей Федорович (урядник) | 22.11.1889 – 1895 | |

| Фетисов Яков Никитович (казак) | 01.11.1895 – 1909 | |

| Тихонов Степан Гордеевич (казак) | 04.11.1909 – 1914 | |

| Фетисов Яков Никитович (казак) | 24.02.1914 – 1916 | |

| Зенкин Иван (урядник) | С 10.02.1916 | |

| Просфирницы | ||

| Казмичева Агафья Алексеевна (вдова казака) | 1864 – 1870 | |

| Чухлебова Татьяна Степановна (вдова мещанина) | 1870 — 1879 | |

| Трифонова Александра Ивановна (жена сотника) | 1879 – 1886 | |

| Лащенко Ксения Михайловна (жена рядового) | 05.10.1883 – 1893 | |

| Щегрова Прасковья Федоровна (вдова казака) | 12.05.1893 – после 1910 |

Все хуторские атаманы Сусата в разные годы [1762, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1748, 1744, 1749, 1750, 1751, 1775, 1776]:

| 1900 год | 1901 год | 1902 год | 1903 год | 1904 год | 1905 год | 1906 год | 1907 год | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ФИО | урядник Вас. Горд. Тихонов | урядник Вас. Горд. Тихонов | урядник Вас. Горд. Тихонов | урядник Вас. Горд. Тихонов | урядник Вас. Горд. Тихонов | урядник Вас. Горд. Тихонов | урядник Вас. Горд. Тихонов |

| 1908 год | 1909 год | 1910 год | 1911 год | 1912 год | 1913 год | 1914 год | 1915 год | 1916 год | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ФИО | урядник Николай Печкуров | урядник Николай Печкуров | урядник Николай Печкуров | урядник Вас. Горд. Тихонов | урядник Вас. Горд. Тихонов | урядник Вас. Горд. Тихонов | урядник Вас. Горд. Тихонов | урядник Вас. Горд. Тихонов | Ф. Бударин |

Все хуторские атаманы Новосусата в разные годы [1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1748, 1763, 1767, 1768, 1769, 1745, 1746]:

| 1904 год | 1905 год | 1906 год | 1907 год | 1908 год | 1909 год | 1910 год | 1911 год | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ФИО | Вас. Тим. Ляхницкий | урядник Макс. Леонов | урядник Влас. Мих. Свирякин | урядник Влас Свирякин | казак Петр Качалин | казак Петр Качалин | Василий Ермаков | Василий Ермаков |

| 1912 год | 1913 год | 1914 год | 1915 год | 1916 год | |

|---|---|---|---|---|---|

| ФИО | казак Петр Качалин | казак Петр Качалин | казак Петр Качалин | казак Петр Качалин | казак Петр Качалин |

В х. Сусат имелось в разные годы [1703, 1752, 1761, 1753, 1754, 1755]:

| 1801 год | 1837 год | 1859 год | 1868 год | 1873 год | 1897 год | 1915 год | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Дворов | 7 | 10 | 32 | 74 | 160 | 114 | 336 |

| Мужского пола | 24 | 244 | 188 | 449 | 755 | 921 | |

| Женского пола | 15 | 281 | 196 | 433 | 830 | 741 |

В х. Новосусат имелось в разные годы [1755]:

| 1915 год | |

|---|---|

| Дворов | 65 |

| Мужского пола | 162 |

| Женского пола | 176 |

Переход к мирной жизни после Гражданской войны в хуторе Сусат (1922 – 1940 гг.)

23 февраля 1925 года, по причине отсутствия в Сусате ячейки РКП (б), было решено прикрепить хутор к Семикаракорской ячейке [22]. После Октябрьской революции 1917 года Первомай в России становится официальным праздником. Он получил название День Интернационала и был закреплен в Кодексе законов о труде. Традиция празднования Первомая не обошла и Сусат. Поэтому 1 мая 1925 года проводились торжественные мероприятия. Местное население было настроено празднично, но все же большинство людей не знали что нужно отмечать 1 мая. На самой демонстрации принимали участие ораторы от всех организацией и трактор. Всего на митинге участвовало около 400 человек.[23]

Несмотря на огромную работу по борьбе с бедностью в стране, ограниченность финансовых и продовольственных ресурсов не позволяла Советскому государству обеспечить пропитанием огромную массу голодающих крестьян. Данное обстоятельство способствовало

проявлению такой предпосылки формирования ККОВов, как сложившиеся в дореволюционное время традиции общинной взаимопомощи.

Большое значение при организации крестьянских комитетов общественной взаимопомощи имела проводимая после Октябрьской революции социальная политика большевистской партии, предусматривающая

первоочередность мер поддержки беднейших слоев населения [1711]. В связи с этим в Сусате также имелся КОВ. Однако, его деятельность не всегда удовлетворяла руководство. Вследствие чего 16 июня 1925 года, на проводимом заседании Бюро Семикаракорского Райкома ВКП (б), обратили внимание на то, что в Сусатском КОВ»е, не копят инвентарь, а раздают и не следят за ним.[59]

Наступило время, когда местные жители были озабочены уплатой налога ЕСХН. Единый сельскохозяйственный налог в СССР был введен с 1923/24 года, заменив собой ряд общегосударственных (единый натуральный, подворно-денежный, единовременный денежный и трудгужналог) и местных налогов. Базовым объектом обложения сельхозналогом в большинстве регионов страны являлась площадь пахотно-сенокосных угодий, которыми владело крестьянское хозяйство. Помимо площади сельхозугодий или удвоенного посева учитывалось количество членов образующей дворохозяйство семьи (едоков), поголовье принадлежавшего ей рабочего и крупного рогатого скота, а также средняя урожайность зерновых и трав в данном районе [1712]. 17 июля 1925 года, при обсуждении итогов ЕСХН, было особенно отмечено, что в х. Сусат со стороны граждан наблюдалось злостное сокрытие посева. Но положительным моментом являлось заметное увеличение посева по сравнению с прошлым годом на 28,47 %.[60]

Перевыборная компания 1925 года в х. Сусат, была проведена с 1 по 15 октября. Все дни, во время этих мероприятий приравняли к праздничным. В результате этих выборов произошло обновления руководящего состава [38]. Однако к перевыборным компаниям большинство крестьянского населения относилось отрицательно. Активное участие в них принимала только беднота , на которую опирались в деревне вышестоящие органы власти [1715]. Все это время в х. Сусат не было собственной ячейки РКП (б). Появилась она только 1 ноября 1925 года. Тогда в нее вошли 3 члена и 2 кандидата. Секретарем ячейки стал тов. Павлов [64]. После 13 съезда РКП(б) (23 мая 1924 г. — 31 мая 1924 г.), на котором был взят курс на усиление идеологической работы в деревне, изба-читальня была определена как политическое-просветительское учреждение, призванное сыграть главную, определяющую роль в перевоспитании крестьянских масс. Работа ее строилась на местном материале, в строгом соответствии с партийными и советскими директивами [1713]. В х. Сусат также имелась изба-читальня, 6 ноября 1925 года тов. Коваль стал там заведующим.[41]

В процессе работы , советская власть использовала районных работников, закрепленных за населенными пунктами. Каждый прикрепленный работник обязан был время от времени бывать на месте, проверять соблюдение закона, помогать в работе и вести пропаганду. Иногда этот работник получал особые указания, на какие вопросы необходимо обратить особое внимание. Именно поэтому 16 ноября 1925 года к Сусатской сельской ячейке был закреплен член комитета тов. Моисеев [65]. А сама ячейка и с/с после 30 ноября 1925 года была прикреплены к Семикаракорской ячейки №2 [53]. Однако 15 декабря 1925 года закрепленным в х. Сусат стал тов. Золотарев.[43]

Не было ни дня чтобы в хуторе не велась работа. Даже зимой обсуждали и строили планы, искали новые методы управления. Из-за этого 4 января 1926 года для практической работы в х. Сусат был послан тов. Глухов [70]. С 18 по 31 декабря 1925 в Москве был проведен 14 съезд ВКП(б). Результаты которого тщательно изучали и разбирали повсеместно, это не обошло и х. Сусат. Позже 1 мая 1926 года на заседание бюро Семикаракорского райкома ВКП (б), слушали протокол Сусатской ячейки об организации комиссии по проверке знаний о 14 съезде ВКП(б) [50]. На проводимом заседании Семикаракорского райкома ВКП (б) 6 мая 1926 года, тов. Золотарев поведал о том, как он в Сусатском с/с собрал избирательную компанию и провел собрание красноармейцев в количестве 51 человека. Особенно было отмечено оживленность собрания [44]. С этого же дня, секретарем Сусатской ячейки выбран тов. Коваль [46]. А на тов. Моисеева возложили обязанность провести в х. Сусат доклад о работе районного комитета.[47]

По вине неравномерного развития хуторов начиная от 4 июня 1926 года в Семикаракорском районе стали применять распределения ЕСХН по каждому в отдельности с/с исходя из экономической мощности, а также по группам дохода на одного едока. В х. Сусат общая норма сбора налога составила 39 рублей [51]. После конфискации и распределения помещичьих земель классовая борьба между беднотой и кулачеством многократно усилилась. Особенно остро это было заметно в деревнях. Так на одном из заседаний Семикаракорского Райкома 15 июня 1926 года, было отмечено, что беднота при поддержке середняков в Сусатском с/с добилась привилегированного положения и отводе им близкой земли для работы. Что бы и дальше беднота в вопросах о землеустройстве занимала 1-е место решено укрепить партячейки лучшими кадрами. Однако, в это же время Сусатский соваппарат попытался вырваться из партруководства, проводя свою деятельность без согласия с партячейкой. Как было выяснено, вся работа была лишь частной инициативой отдельных людей [52]. С 29 июля 1926 года было постановлено на делегатских собраниях практиковать отчеты делегаток. В Сусатском совете норма была 4 делегатки [32]. Подобные доклады предназначались для того, чтобы контролировать и улучшать систему управления, равно как и прививать женщинам чувство социальной ответственности [1710]. В ходе сбора ЕСХН, обсуждались промежуточные итоги компании, так на 14 октября 1926, ситуация следующая [33]:

| № | С/С | Исчислено | Осталось | Поступило |

|---|---|---|---|---|

| 1 | Сусатский | 11357 руб. 09 коп. | 5559 руб. 33 коп. | 51 % |

| 2 | Топилинский | 10539 руб. 31 коп. | 4829 руб. 12 коп. | 54,1 % |

| 3 | Висловский | 9289 руб. 98 коп. | 4248 руб. 91 коп. | 54,2 % |

| 4 | Слободской | 8106 руб. 47 коп. | 3885 руб. 98 коп. | 57,7 % |

| 5 | Б. Мечетновский | 6001 руб. 22 коп. | 2710 руб. 59 коп. | 54,8 % |

Очередные перевыборы в х. Сусат были проведены 1 октябрь 1927 года. Командированным от РК на этот раз являлся тов. Коваль [81]. На совещании секретарей парт ячеек ВКП (б) Семикаракорской Райорганизации 16 октября 1927 года, решили сделать в Сусатской ячейки демонстрацию на братской могиле, где после торжественной части ожидаются скачки и стрельба [87]. Новым секретарем Сусатской ячееки ВКП (б) 3 ноября 1927 года был избран тов. Даниленко [82]. 17 января 1928 года в 9 часов утра провели районную конференцию групп бедноты. Жители х. Сусат, в количестве 5 человек, также приняли участия в мероприятии. Там поднимались вопросы участия крестьян в работе и общественной жизни.[91]

8 марта 1928 года с должности секретаря Сусатской ячейки ВКП (б) и заведующего избой-читальней был снят тов. Даниленко. А вместо него на должность избача был поставлен тов. Сучков [96]. Для поддержки и контроля работы 3 мая 1928 года в х. Сусат был послан уполномоченный по хлебозаготовкам тов. Золотарев [99]. На 13 сентября 1928 года ЕСХН в х. Сусате выполнен всего лишь на 21,5%, данный факт был негативно воспринят районным комитетом [118]. Но уже 27 сентября 1928 года норма ЕСХН выполнена на 46,6% [101]. В 1929 году в Шахтинско-Донецком округе был поднят вопрос о закрытии в х. Сусат.[1797]

Осенним вечером 1929 года, в одной из комнат бывшего поповского дома, превращенного в хуторской клуб, проходило комсомольское собрание. Среди участников были Петр Панкратов, Петр Бударин, Николай Каралкин, Александр Мешков, Мария и Александр Ступаковы и еще около 15 человек. Сегодня они выбирали нового секретаря. После недолгого обсуждения, единогласно была утверждена кандидатура Ф.Е. Пузикова жителя Семикаракорска [1714]. Федор был старшим из четырех детей Марфы и Ефима Пузиковых — бедных Семикаракорских казаков.[1796]

Уже через полтора месяца стараниями Федора Пузикова и комсомольцев были созданы драматический и хоровой кружки, начал репетиции струнный оркестр. Клуб, не был никогда пустым, постоянно в него стекались толпы хуторян.[1714]

Теперь далеко за полночь ярко светились окна клуба, расположенного на самом возвышенном месте хутора, зазывая к себе посетителей. Сюда шла молодежь, степенно шагали пожилые мужчины, кутаясь в теплые шали, гурьбою шли женщины. Клуб привлекал все больше и больше населения. Здесь можно было послушать приезжего диктора, посмотреть злободневную пьесу и исполнения драмкружковцев, послушать певцов, выступление струнного оркестра.[1714]

Ко всему прочему новый секретарь ячейки организовал постоянный штаб дежурства в поле на время сева, комсомольцы стали изучать трактор, учиться в кружках. Активно помогали новому секретарю Петя Бударин, Ганя Краснякова, Николай Рудченко, Мария Ступакова, Петр Хряпин, Павел Величко и многие другие. Сама партийная ячейка была маленькая — всего 7 человек.[1796]

Однако, несмотря на ежедневную агитационную работу вступать в колхозы, еще существовали те, кто вел хозяйство единолично. Особенно выделялись Максим Каргин, Карп Субботин, Мария Мазанова (жена учителя, ушедшего за границу с белогвардейцами) и еще несколько человек. Поэтому в один из дней исполкомом с/с и партийной ячейкой было принято решение раскулачить наиболее крупных владельцев. Впоследствии группа комсомольцев, во главе с Федором Пузиковым совместно с уполномоченными с/с и партийной организации изъяли хлеб, ценные вещи, крупный рогатый скот у Максима Каргина, Карпа Субботина и других попавших в поле зрения.

И на другой день комсомольцы пришли во дворы кулаков. В ямах, на чердаках находили спрятанное семенное зерно, под стрехами сараев — винтовки и шашки. В одном дворе выкопали новенький, готовый к бою «Максим». Раскулачили самых злобных и богатых — Волоховых, Каргиных, Леоновых.[1796]

Наступила весна 1930 года, все местные жители встречали ее коллективным трудом в колхозе, пахали и сеяли. Шло время, так подошла пора убирать урожай. Именно в эти дни Федор Пузиков решил организовать тотальную проверку работников, дежурили у амбаров и токах, измеряли глубину вспашки на поле, следили как конюха кормят свое хозяйство. На тех, кого уличали в плохой работе, помещали карикатуры, стихи и статьи в местную газету. К тому времени комсомольская организация насчитывала в своих рядах более 30 человек. Проводимая работа Федором Пузиковым, не всех устраивала, были и те, кто затаил злобу на него. В одну из августовских ночей 1930 года после комсомольского собрания, которое закончилось за полуночь, Федор Пузиков пошел на арендуемую квартиру, расположенную во флигеле.[1714]

Лежал он на спине. Около разбитого окна своего магазина. Убийцы вечером проникли в помещение и вооружившись его же обрезом, долго поджидали Пузикова. Они знали, что Федор обязательно придет еще раз проверить замки. И когда Пузиков подошел к окну, убийцы выстрелили дважды в упор.[1796]

Так оборвалась жизнь секретаря Сусатской ячейки.

Ф.Е. Пузиков был похоронен в братской могиле в г. Семикаракорске. Позже одна из улиц хутора Сусат была названа в честь него.

Петр Бударин, принявший комсомольскую ячейку, сказал на могиле друга [1796]:

Память о нашем боевом товарище, нашем вожаке, навсегда останется в наших сердцах. А те, кто убил его, поплатятся. И сколько бы они не стреляли в нас, сколько бы не грозили, пришел конец их кровопийской власти. Мы построим коммунизм! И в этом будет доля нашего погибшего друга…[1796]

В 1934 году в Лопатине, на левом берегу реки Сусат мои хуторяне выращивали рис на площади 52 га. Урожай получили по 54 ц. с га.

До Великой отечественной войны 1941-1945 гг. мои хуторяне жили зажиточно. Начиная с 1936 года Сусатский колхоз «Память Ильича». Колхозники получали ну трудодни по семь килограмм хлеба. Это по тем временам, было богатство для хуторянина. Семьи хуторян не голодали. Конечно, трудности мои хуторяне испытывали: в недостатке одежды, обуви; об устройстве своего жилья; дома отапливались соломой, бурьяном, камышом. А на холодные месяцы зимы у многих хозяев был припасен коровий и овечий кизяк, заготовленный в своем дворе, на овчарне колхоза. Дома моих хуторян освещались керосиновыми лампами (семью-десятью).

Средства передвижения осуществлять на волах и лошадях. В 1936 году в Сусате была открыта семилетняя школа. Для нас хуторян это было большое событие. Да и я, вместе со своими друзьями пошел первым в хуторскую школу. Пошел в 5 класс, впервые открытый в нашем хуторе. Для меня это памятно на всю мою жизнь.

Мои хуторяне из года в год стали жить лучше. В стране в те годы был лозунг: СССР имеет трехгодичный запас хлеба. Но надо сказать, что мои хуторяне в колхозе работали саможертвенно. Их рабочий день был с восхода и до заката солнца. Это не то, что сейчас в совхозе рабочий день короткий.

В 1937 году в колхозе родилась идея: в лугу обработать небольшой участок, на нем выращивать рис. Эту идею поддержал главный агроном Семикаракорской МТС Токин Ив.Б. и председатель Сусатского колхоза «Память Ильича Панкратов П. Тр.. На собрание мои хуторяне обсудили этот вопрос. А он для них был абсолютно неизвестным. Ведь на Дону в веках никто не выращивал рис. В этот год природа способствовала моим сельчанам. Весеннее половодье Дона было малое, наш луг от разлива реки освободился в конце апреля. Началось строительство полевых чеков: подводами возили насыпной грунт, вспахивали участок, нагребали бровки.

В 1937 год мы подавали воду одним двигателем. Он был одноцилиндровый мощностью в 30 л.с.. Этот двигатель назывался «нефтянка», потому что он работал на чистой нефти. Был очень капризным, но мы освоили его, вода в чеки подавалась

1938 год поле для засева риса расширили до 52 гектаров. Установили второй двигатель «нефтянка», был установлен и третий такой же двигатель. На моторах, кроме Клименко Ф.А. работали опытные механизаторы Лесничий Алек-р Иванович, Браженский (Братенский) И. Н., Рубашкин И. С.. В этот год бригада рабочих значительно пополнилась. На рисовых чеках работало ежедневно до 40 человек. Бригадир Куликов Ив. Тимоф. планируя работу каждое утро, подчеркивал это на нас, мол надеются все районные руководители.

В этом году лето было жаркое, рис развивался крайне прекрасно, виды на урожай выглядели заранее очень хорошими. Надо сказать, что хуторяне побеспокоились о достаточном запасе воды в реке Сусат. Для этого они ранней весной построили на Карповском броду плотину, которая удерживала в реке много ценной живительной воды. Подошла пора уборки. Снова вышли двенадцать мужиков с косами. Им помогали более двадцати человек, выносили из чеков скошенный рис, складывали для просушки. В этот год было собрано по 534 ц. с каждого гектара, Сусатцы были рады, что их большой труд не пропал даром. Об успехах хуторян писали районные и областные газеты. В этом же году в бригаде рисоводов на площади 15 га хуторяне выращивали хлопок.

Подошла осень. Виды на урожай были не плохие. Началась уборка, спустили с чеков воду и двенадцать мужиков косами вручную начали косить рис. Следом за ними шли вязальщики снопов. Они выносили снопы на сухие места, ложили их в копна, колосьями наружу. После нескольких дней просушки, комбайном начался сборка. За один пропуск зерно из колосьев не выбивалось, пришлось три раза пропускать их. И всю эту работу проводили хуторяне вручную: подталкивали вилами вручную недомолотые стебли риса, подавали в приемную камеру комбайна опять вручную.

Вот так хуторяне в тот год осваивали технологию выращивания риса. Надо сказать, что Сусат в те довоенные годы был единственным местом на Дону, где выращивали рис. Это была заслуженная победа в новом деле. Правление колхоза и районные организации высоко оценили трудовой подвиг Сусатцев. Местный умелец Рубашкин Иван Семенович сделал самодельное устройство для обрушивания зерен рис. В 1940 году, на этой же площади был выращен урожай по 51 ц. с каждого гектара. После этого, на длительное время (в связи с войной) выращивание риса было приостановлено.

В своем описание я подробно рассказал, как Сусатцы, впервые на Дону осваивали выращивание риса и хлопка. Я хочу заметить, что сейчас имеется мало энтузиастов, которые взялись бы за новое дело. Сейчас в районе не выращивают рис ни в одном хозяйстве. А ведь условия далеко благоприятнее, чем были для моих Сусатцев в довоенные годы.[1809]

7 августа 1938 года постановлением президиума Ростовского областного исполнительного комитета (протокол №34 пункт 17) была закрыта Вознесенская церковь в х. Сусат.[1797]

Быт накануне войны (.01.1941г. – .06.1941 г.)

В Сусатской неполной средней школе 14 января 1941 года было необыкновенное оживление — радовались дети, учителя, родители. Школа получила радио-приемник. Это подарок исполнительного комитета райсовета, отпустившего школе 2 тысячи рублей на приобретение приемника и наглядных пособий.

Школа теперь будет слушать родину, Москву!

В ответ на этот подарок учащиеся и учителя Сусатской школы пообещали учиться и учить только хорошо и отлично, сказал директор школы М.М. Моисеев [8]. Однако несмотря на это, ученики Сусатской неполной средней школы написали письмо в газету, которое было опубликовано 15 января 1941 года, где изложили факты о недостатках в школе. В ответ на это исполком райсовета обязал председателя Сусатского с/с тов. Манохина до начала занятий в школе обеспечить школу на всю зиму топливом, произвести ремонт крыши и обеспечить школу новыми вешалками [11]. Решением исполкома Семикаракорского райсовета депутатов трудящихся, председателей с/с в январе 1941 года обязали добиться на общих гражданских собраниях, межрайонного отчисления на достройку Семикаракорской средней школы. С Сусатского совета 30%.[9]

Допризывники Сусатского с/с хорошо готовились к праздникам Дню Красной Армии и Военно-Морского Флота, которые отмечались 23 февраля 1941 года, и очередному призыву в РККА. Они успешно усвоили знания военного дела — сдавали нормы на оборонные значки. Призывников разбивали на 4 группы, а проводимые занятия велись регулярно. По приказу своих командиров будущие бойцы Красной Армии являлись на учения. Изучали винтовку, наводные станки и гранаты. Теоретические учения осуществлялись по четко разработанной военной программе. Призывники овладели техникой стойки бойца, поворотов.[12]

Многие контролеры сберкасс района, включившись в предмайское социалистическое соревнование 1941 года, возглавили прекрасный список колхозников, пожелавших досрочно оплатить подписку и полностью закончить сбор денег по займу и выдачу облигаций. Но например контролер Сусатской сберкассы тов. Бабкин недовыполнил план сбора денег по подписке на сумму 5913 руб.. Сам сбор планировалось завершить к концу апреля 1941 года.[10]

31 марта 1941 года в газете «Большевик» было отмечено, что Сталинская конституция наметила новые формы работы массовых организаций сельисполкомов. Вместо существовавших секций создали постоянно действующие комиссии по основным отраслям хозяйственного и культурного строительства. Постоянные комиссии действовали как органы совета депутатов трудящихся и оказывали им помощь, вовлекая в государственную работу широкие слои трудящихся. Так председатель Сусатского сельисполкомов Манохин правильно понял задачи постоянных комиссий с/с. Здесь комиссии работала по-новому. Полеводческие, животноводческие, финансовые комиссии вовлекли в общественную и государственную деятельность значительный актив трудящихся. В результате этого совет добился стопроцентного выполнения финансового плана за 1940 год, лучше других провел полевые работы, благоустройство населенного пункта, и по-деловому руководил культмассовой и школьной работой.[13]

Жизнь после войны

В 1953 году на наших полях была построена сеть водных каналов. Вода к жителям пришла из Цимлянского водохранилища. Для поливов поставили установки. Засеивая участки сельхозкультурами, брали воду из каналов, получая хороший урожай. В шестидесятые годы на Сусатских полях, глава Павловский И.И. и директор совхоза Пищев П.Д. лет выращивали рис, получали хороший урожай.

С мешками по грязи вручную сеяли рис. И сразу же, как заканчивали сев чека, его сейчас же заливали водой, рис взошел, быстро пошел в рост. Но быстро росла в чеках и сорная растительность. Правление колхоза послало к нам, говорит Федор Александрович Клименко, женщин, молодых девчат, в большинстве школьниц, на прополку риса. И все женщины по колено в воде идут по чеку, выдергивая с корнями сорняки, вынося его на бровку чека. Эта работа очень трудная, ее надо своевременно проводить, не дать сорнякам укорениться. Приводилась эта работа все лето.

Я вот думаю: почему сейчас не выращивают рис в нашем районе. Бригад в районе много, но не одна не берется за выращивание этой важной продовольственной культуры. А жаль. У нас в районе для выращивания риса есть и земля, и вода, и техника. Да и рабочих мест при выращивание этой культуры значительно увеличилось бы. Думаю, что и районные руководители могли бы подталкивать руководителей совхозов по решению этого вопроса. Но это мое личное мнение. И еще я хочу заметить, 31 августа 1999 года в Сусате проводился праздник – 600 лет со дня основания хутора Сусата. Там в выступлениях на празднике никто вспоминал о трудовых подвигах моих хуторян в выращивании риса в те далекие 1937-1940 годы. А жаль, мы же хуторяне и сейчас гордимся.[1809]

Автор

vlad-usefov@yandex.ru

Похожие записи

Из рассказа Леонида Федоровича Ганженко хутора Сусат Семикаракорского района

Мой прадед Николай Моисеев Ганженко выходец из центральной России. Говорил, что он жил на севере Харьковской губернии. Семья прадеда Николая имела четырех...

Читать полностьюФетисов Алексей Александрович

Родился 08 февраля 1900 года в хуторе Сусат, Семикаракорского района, Ростовской области. С апреля 1919 г по октябрь 1920 г участвовал в гражданской...

Читать полностьюРазумовский Петр Никитович

Разумовский Петр Никитович — 1913 года рождения. Летом 1942 года его часть (99 стрелковая дивизия) отступала через х. Сусат. Тогда же он и полюбил...

Читать полностьюИстория хутора Щавельнический Семикаракорского района

Период царских времен в хуторе Щавельнический Семикаракорского района Попов Харитон Иванович (21 сентября 1834 – 27 октября 1925 гг..) – русский историк и...

Читать полностьюИстория хутора Костылевка Семикаракорского района

Период царских времен в хуторе Костылевка Семикаракорского района Попов Харитон Иванович (21 сентября 1834 – 27 октября 1925 гг..) – русский историк и...

Читать полностьюИван Петрович Козлов

Иван Петрович Козлов, родился и жил в станице Семикаракорской. Отец был убит в Первую мировую войну, в 1915 году. Жила семья бедно, по...

Читать полностью